使い方

。 |

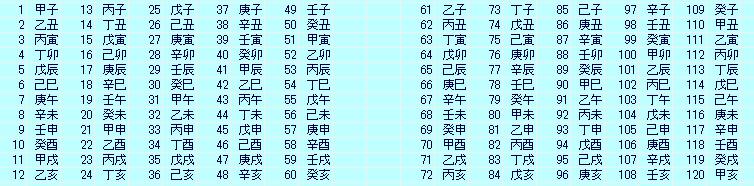

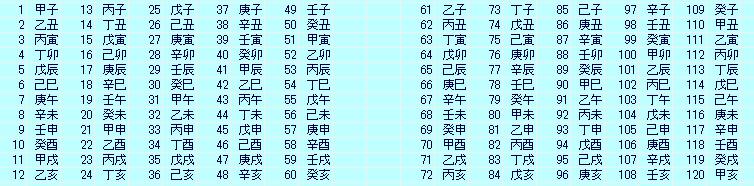

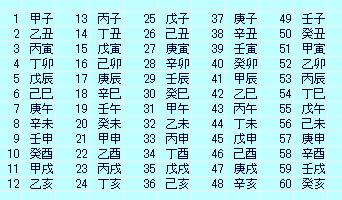

1924年が表1番の甲子(きのえね)である。60年後1984年に甲子に戻る。これが通常の還暦だが、新提案では60年後甲子に戻らず上表の61番の乙子(きのとね)に繋ぎ、それから120番の甲亥(きのえい)と進みここで初めて1番の甲子に戻りこれを名付けて新大還暦とするものである。

現実には2001年が辛巳(かのとみ)、2011年が辛卯(かのとう)である。

|

私の場合1932年生れは9番の壬申(みずのえさる)60年足して再び壬申だがこれを高齢干支に読み替え69番の癸申(みずのとさる)とする。

その後70番の甲酉(きのえとり)71番の乙戌(きのといぬ)とつづける。幸いにして120番の甲亥(きのえい)を越せば、次は1番の甲子にもどる。

そして9番の壬申(みずのえさる)になれば 正真正銘の大還暦120歳となる。 |