| 日本書記の歴日 |

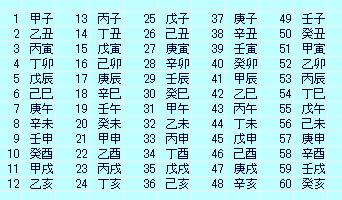

暦日に関する研究は天文学者の小川清彦により第二次世界大戦前に既に完成していたが、当時の状況はその研究の公表を許さず、戦後ようやく発表されたのであった。『日本書紀』は完全な編年体史書で、神代紀を除いたすべての記事は、年・月・日(干支)の様式で記載されている。記事のある月は、その月の一日の干支を書き、それに基づいて、その記事が月の何日に当たるかを計算できるようになっている。たとえば、憲法十七条の制定は「推古十二年夏四月丙寅朔戊辰(へいいんさくぼしん)」であるが、これは四月一日の干支が丙寅であって、戊辰は三日であることを示している。 |

神武天皇の即位を紀元前660年に当たる辛酉(かのととり、しんゆう)の年を起点として紀年を立てている理由は、中国から伝えられた讖緯説を採用したためという学説が明治に那珂通世(なかみちよ)によりうちたてられ、学界で広く受け入れられている。三善清行による「革命勘文」(『群書類従』 第貮拾六輯

雜部 所収)で引用された『易緯』での鄭玄の注「天道不遠 三五而反 六甲爲一元 四六二六交相乗 七元有三變 三七相乗 廿一元爲一蔀

合千三百廿年」から一元60年、二十一元1260年を一蔀とし、そのはじめの辛酉の年に王朝交代という革命が起こるとするいわゆる緯書での辛酉革命の思想[22]によるという。この思想で考えると斑鳩の地に都を置いた推古天皇9年(601年)の辛酉の年より二十一元遡った辛酉の年を第一蔀のはじめの年とし、日本の紀元を第一の革命と想定して、神武の即位をこの年に当てたのである。後年計算違いを主張する研究者も多い。

|